Auszug aus „Insel des Standrechts“, Häftlingsbericht von Alfred Hübsch aus dem KZ-Dachau. Unveröffentliches Manuskript.

Zu Lagerleiter Grünberg:

Er ging im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen.

Zum Lager Aufkirch:

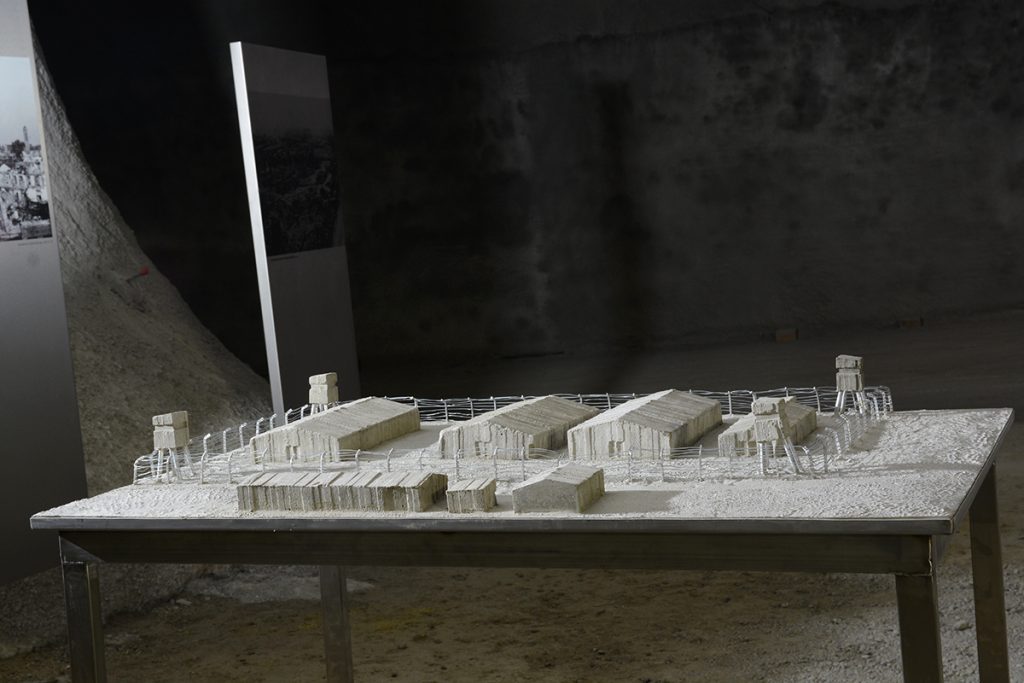

Etwa eine Stunde dauerte der Marsch bergauf in das Lager, das aus großen, neu erbauten Holzblöcken bestand. Nebenan befanden sich die Hundezwinger. Postentürme umgaben das Lager. Die erste Baracke längs der Verkehrsstraße nahm die Küche, die Kleiderkammer und die Lagerschreibstube auf, eine zweite war als Revier eingerichtet und drei weitere für uns.

Die Arbeit:

Unserem Außenkommando wurde die Aufgabe gestellt, in das dortige Sandsteingebirge Stollen zum Flugzeugbau unter Tage in die Berge zu treiben. Sechs riesige Stollen waren vorgesehen und in Tag- und Nachtschichten rückten ununterbrochen – mit Ausnahme der Sonntage – 12 Arbeitskommandos mit ihren Kapos zu diesen Stollen aus. Der Stollenbau war ein Raubbau an der Gesundheit der Häftlinge, die täglich 12 Stunden unterwegs waren, 10 Stunden härteste Arbeit im Stollen und 2 Stunden für Hin- und Rückmarsch, bei dem die ermatteten Häftlinge von den Posten getreten, gestoßen, mit Kolbenschlägen traktiert und von den Begleithunden oft gebissen wurden. Aber auch in den Stollen fanden sie keine Ruhe. Manche Schachtmeister waren so dreist, auf die Gefangenen einzuschlagen.

Wie furchtbar den völlig abgeschufteten Menschen zugesetzt wurde, habe ich in einem meiner Gedichte (Auszug) geschildert:

Der Leichenzug

Sehr ihn an, den Leichenzug!

Seht die Todeskandidaten.

Aus dem Stollen kommen sie

Diese müden Kameraden.

Früh um sechs beim Sternenlicht

Wechseln täglich sie die Schicht.

Müde wanken sie herein.

In dem Stollen angekommen

Wird die Arbeit aufgenommen,

Sprengen, Bohren, Pickeln, Schaufeln,

Sand, Gestein, in großen Haufen.

Kapos laufen hin und her,

Ingenieure noch viel mehr,

Bergwerksmeister in zivil

Brüsten sich mit viel Gebrüll

Auch die Männer der O.T.

Kümmert nicht des Häftlings Weh,

Herzlos ist die ganze Brut

In den Stollen fließt das Blut.

Ach ihr Leut´ von Überlingen

Ihr ahnt nichts von all den Dingen

Die alltäglich hier gescheh´n

Habt die Schande nie geseh´n!

Alles heimlich vor sich geht:

Schichtenwechsel früh und spät …

Was Ihr tatet, ist verboten:

Blumen bringen unsern Toten!

Diese Tat hat uns gerührt,

Doch nun wird übergeführt

Jeder der für immer stumm

In das Krematorium!

Die Luft in den Stollen war immer verbraucht.

Es gab soviel wie keine Entlüftung und der Sauerstoffmangel sowie der ewige Gasgestank durch die Tag und Nacht stattfindenden Sprengungen tat das Übrige.

Die Häftlinge durften nicht einmal in der Essenspause in die Nähe der Ausgänge an die frische Luft und schlangen die schlechte Kost stets im Rauch, Qualm und Gasgeruch hinunter, …. Schon nach einigen Monaten waren diese Schichtarbeiter derart erschöpft, daß bei jeder Schicht mehr als ein Dutzend Häftlinge auf Tragbahren, aus Ästen gezimmert, von ihren Kameraden, die oft selbst kaum noch gehen konnten, abwechselnd unter unsäglichen Mühen hinaufgeschleppt werden mussten.

Diese Stollenarbeiter haben in diesem Winter 1944/1945 kaum die Sonne gesehen, denn tagsüber schliefen sie ohnmächtig, und wenn sie abends zur Schicht angetreten waren, war es schon finster. Wenn sie nach 12 Stunden im Morgengrauen zurückkamen, fielen sie wieder erschöpft in die Klappen.

Das Essen:

Unsere Kost war sehr schlecht und mangelhaft. Wie sollte ein Liter fettlose, dünne Krautbrühe den furchtbaren Hunger stillen können ? Morgens eine Schale schwarzen, bitteren Kaffees und ein Fünftel Brot, 1945 aber nur noch ein Zehntel Brot, abends nur die Hälfte der Suppe und einige Kartoffeln in der Schale oder auch nur ein kleines Stück wässerige Wurst oder billigen Käse. Dies musste zur Erschöpfung, zum Tode führen. Die Bedauernswertesten waren die Italiener und die Russen, die zusehends verhungerten. Alle anderen, Deutsche, Tschechen, Polen, Slowenen, Franzosen und einige Luxemburger erhielten auch hier, teils über das schweizerische Rote Kreuz, Pakete, deren Inhalt ihnen das Leben rettete.

Das Leben in den Baracken:

Bald machte sich die Kälte stark fühlbar. Wohl stand in jeder Baracke ein großer eiserner Ofen, aber die Zuteilung von Brennmaterial war ungenügend und nur in Ofennähe konnte man sich etwas erwärmen. Da es im Stollen genügend Abfallholz gab, „organisierten“ die Häftlinge täglich etwas Holz, das sie unter ihren Jacken verbargen und mitbrachten. Aber die SS kam bald dahinter und nahm Leibesvisitationen vor. Jeder, der ertappt wurde, wurde an Ort und Stelle von den brutalen Posten misshandelt. Läuse, Läuse! Zu Hunderten, zu Tausenden, zu Zehntausenden!! Und dieses wimmelnde Ungeziefer vermehrte sich von Tag zu Tag in furchtbarer Weise. Was aber tat die Lagerführung dagegen ? Nichts! Nichts!

Appelle wurden angesetzt, peinlichste Reinlichkeit befohlen, die Leute aus den Blöcken getrieben, ihre Kleider und die Schlafdecken abzusuchen. Zuerst erhielten wir Pulver, um die Kleider einzustäuben, was aber bei der Menge des Ungeziefers gar nichts half.

Heißes Wasser wurde bereitet, Unterwäsche und Kleider hineingetaucht und dann Hunderte von den ekligen Zeug weggezogen. Andere entblößten sich und hielten ihre Kleider direkt an den Ofen, wo es dann immerfort krachte. Es war entsetzlich und kaum zu schildern.

Stundenlang waren an den Sonntagen die Leute im Freien und reinigten ihre Sachen, vor allem aber die Schlafdecken. Dann krabbelten diese Seuchenverbreiter am Boden herum. Es gab aber auch viele Häftlinge, die draußen langsam herumgingen, die Schlafdecken übergeworfen, die Hände in den Hosentaschen und zu faul sich zu säubern.

Und diese Kategorie von Häftlingen, eine kleine Minderheit in jedem Lager, gefährdete durch ihr stures Verhalten alle übrigen. Waren sie aber erst einmal seuchenkrank und lagen beschmutzt in den Betten – da im Revier nicht alle mehr Platz fanden – griff die Seuche bald auf andere über oder wurde durch die Läuse übertragen.

Häftling Leon Bernetic erinnert sich:

Die große Kartoffel.

Auch nach Jahren, wenn ich eine große Kartoffel sehe, erinnere ich mich an Ostern 45.

Der Koch gab in meinen Eintopf eine große Kartoffel. Ich war überglücklich. Instinktiv hielt ich mit einer Hand den Topf, mit der anderen tauchte ich die Kartoffel an den Grund des Topfes und verdeckte sie, ständig in der Angst, dass die Frucht vermisst werde und bei einer Durchsuchung in meinem Gefäß gefunden würde. Ich versteckte mich auf der Toilette, verzehrte genüsslich die Kartoffel und spülte mit der Suppe nach. Welch köstliches Ostergeschenk!

Wir arbeiteten in Wechselschichten. Eine Woche Nachtschicht, eine Woche Tagschicht. Sonntags hatten wir außer den Antritten zum Appell frei.

Wir hatten die Waggons mit dem Aushub zu beladen, den wir in den Bodensee schütteten. Ein SS-Mann stocherte mit einer Stange in dem Schutt, so dass sich niemand darin verbergen konnte um zu fliehen.

Unsere Arbeit bestand auch darin, im Stollen Schienen zu legen. Der Kapo teilte uns zum Tragen in Reihen ein.

Beim Aufheben einer Schiene konnte ich mich nicht bücken, weil mein Hintermann, ein Belgier, zu mir einen zu geringen Abstand hatte. Als der Kapo sah, dass ich mich nicht bückte, schrie er mich an: “Saboteur!“ und schlug mich zusammen. Als Strafe musste ich zusätzlich tagelang Abfallholz zum Heizen in die Baracke heranschleppen.

Wenn wir von der Arbeit ins Lager zurückkehrten, marschierten wir durch eine Villengegend. Hier bewarfen uns Kinder mit Gegenständen und Steinen. Einer der Häftlinge versuchte einmal einen Gegenstand aufzuheben. Als er sich bückte, hetzte ein SS-Mann seinen Schäferhund auf ihn. Der biss dem Häftling in den Hals, zerriss den Mantel und brachte den Fetzen dem SS-Mann.

Eines Tages mussten wir uns im Kreis aufstellen. Der Kapo gab jedem von uns eine kleine Kartoffel, die wir, ohne sie zu schälen, sofort verschlangen. Einige von uns kamen zwei Mal an die Reihe. Unser Lagerkapo ,am grünen Dreieck als Krimineller ausgewiesen, schwarzhaarig, von mittlerer Gestalt, beschimpfte meinen polnischen Nachbarn, dass er einmal zuviel an der Reihe kam. Der Kriminelle schlug mit den Fäusten, einem Schemel, Holzpantinen und einer haute auf ihn ein. Es war schwer, zusehen zu müssen wie der Pole litt. Ich war das Ziel hysterischer Wutausbrüche des Kapos Mayer. Er beschimpfte mich und nannte mich Saboteur. Er misshandelte mich mit allem, was er in die Hand bekam, sogar mit Schaufel und Spitzhacke.

Die letzten Tage in Überlingen sah ich unseren SS-Kommandanten nachdenklich herumlaufen. Alle hatten Angst vor ihm. Zwar weiß ich nicht mehr, welchen militärischen Rang er hatte, aber dass er Auszeichnungen hatte, daran erinnere ich mich.